Luce naturale: un'ispirazione senza tempo in tutte le culture

La luce naturale è da tempo una musa ispiratrice fondamentale per gli artisti di tutto il mondo, poiché i suoi cambiamenti nel tempo e nelle stagioni creano infinite possibilità espressive. Nella pittura occidentale, il maestro olandese del Secolo d'Oro Johannes Vermeer fu un virtuoso nell'utilizzare la luce naturale per trasmettere intimità e tranquillità. La sua iconica opera "Ragazza con l'orecchino di perla" si basa interamente sulla luce naturale morbida e diffusa che filtra da una finestra. La luce accarezza delicatamente la guancia della ragazza, donandole un tono caldo e cremoso, mentre proietta un'ombra sottile dietro di lei: questo contrasto non solo enfatizza la tridimensionalità della figura, ma evoca anche un senso di silenzioso mistero. L'uso della luce naturale da parte di Vermeer rifletteva la cultura borghese olandese del XVII secolo, che apprezzava la modestia, la pace domestica e la bellezza della vita quotidiana.

In architettura, la luce naturale è altrettanto fondamentale nel plasmare le identità culturali. Le cattedrali gotiche europee, come Notre-Dame de Paris (prima dell'incendio del 2019) e la Cattedrale di Chartres, sono capolavori nell'uso della luce naturale per trasmettere significati spirituali. Le loro imponenti vetrate, ornate da scene bibliche in tonalità vivaci, trasformano la luce del sole in un caleidoscopio di colori. Quando la luce del sole filtra attraverso queste vetrate, immerge l'interno della cattedrale in un bagliore sacro ed etereo, creando un'atmosfera di stupore e devozione. Questo progetto era intenzionale: gli architetti medievali credevano che la luce fosse un simbolo della presenza di Dio e l'interazione di luci e ombre all'interno della cattedrale guidava i fedeli verso la riflessione spirituale. Questo uso della luce naturale incarnava perfettamente i valori religiosi e culturali dell'Europa medievale, dove la chiesa era il centro della vita comunitaria.

Luce artificiale: Ampliare i confini artistici nei tempi moderni

Con il progresso tecnologico, la luce artificiale ha rivoluzionato il mondo, consentendo agli artisti di liberarsi dai vincoli della luce naturale ed esplorare nuove dimensioni della creatività, soprattutto in contesti che incontrano il favore del pubblico globale. Nell'arte teatrale contemporanea, il musical di Broadway "Il Fantasma dell'Opera" è un brillante esempio di come la luce artificiale migliori la narrazione. Durante l'iconica scena del "Masquerade", riflettori luminosi e scintillanti attraversano il palco, illuminando elaborati costumi in oro e cremisi. I dinamici cambi di luce rispecchiano il caos e la grandiosità della festa, trascinando il pubblico nell'opulento mondo dell'opera parigina del XIX secolo. Al contrario, durante le scene nel covo del Fantasma, vengono utilizzate luci soffuse e fredde (prevalentemente blu e viola intensi), con un singolo riflettore puntato sul volto mascherato del Fantasma. Questa scelta di illuminazione crea un senso di oscurità e isolamento, evidenziando la tragica solitudine del personaggio. Questo uso intenzionale della luce artificiale non solo amplifica l'impatto emotivo della storia, ma riflette anche la tradizione teatrale occidentale di utilizzare elementi visivi per approfondire la profondità narrativa.

Nella fotografia, un mezzo amato in tutto il mondo, gli artisti utilizzano sia la luce naturale che quella artificiale per catturare momenti culturali. Ad esempio, Steve McCurry, famoso per il suo ritratto della ragazza afghana, utilizza spesso la luce naturale per documentare la resilienza delle persone nelle regioni devastate dalla guerra. Nelle sue foto delle comunità rurali in India, il sole cocente di mezzogiorno crea ombre intense, che accentuano i volti segnati dal tempo dei contadini e la consistenza dei loro abiti tradizionali. Questi dettagli di luci e ombre vanno oltre la semplice registrazione delle apparenze: raccontano storie di duro lavoro, tradizione e legame tra le persone e la loro terra: temi che trovano riscontro nel pubblico di tutto il mondo, indipendentemente dal background culturale. Nella fotografia in studio, artiste come Annie Leibovitz utilizzano la luce artificiale per ridefinire la ritrattistica delle celebrità. Per il suo ritratto della regina Elisabetta II, Leibovitz ha utilizzato un'illuminazione morbida e uniforme per evidenziare l'espressione dignitosa della regina, riducendo al minimo le ombre nette, bilanciando la grandiosità della monarchia con un senso di accessibilità: un mix di tradizione e modernità che trascende i confini culturali.

Luce e ombra: un ponte tra le culture

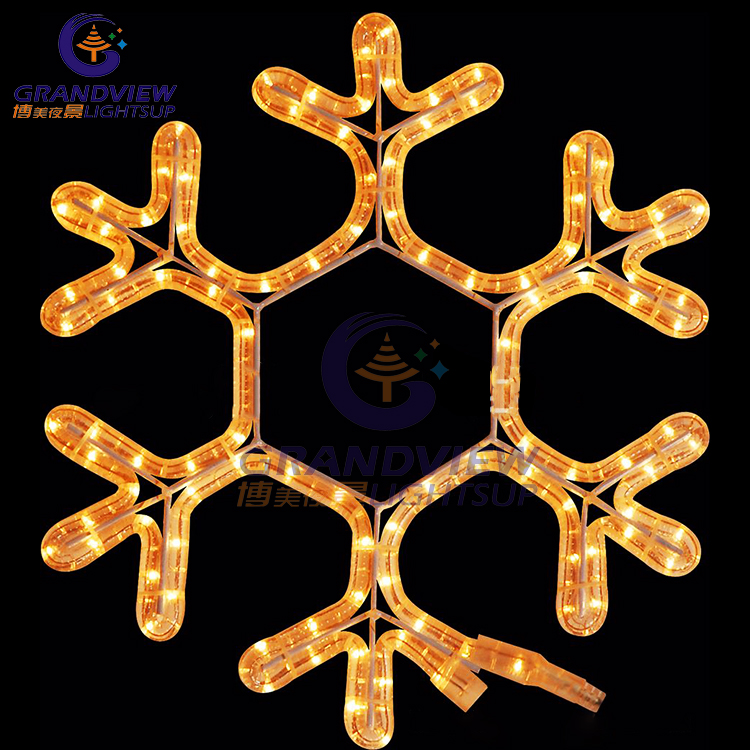

Dalle antiche pitture rupestri di Lascaux (dove i primi esseri umani usavano la luce del fuoco per creare illusioni tremolanti di animali) alle moderne installazioni artistiche a LED del TeamLab Borderless di Tokyo, luce e ombra sono sempre state un linguaggio comune dell'arte. Ci permettono di apprezzare le somiglianze e le differenze nelle espressioni culturali: mentre i giardini tradizionali cinesi utilizzano la luce naturale per creare "scenari presi in prestito" (un concetto di integrazione di luce esterna e vegetazione negli spazi interni), le ville rinascimentali italiane sfruttano la luce del sole per mettere in risalto gli affreschi che celebrano l'umanesimo.

Con l'evoluzione della tecnologia, con innovazioni come il projection mapping e la realtà virtuale, luci e ombre continueranno a esplorare nuovi orizzonti nell'arte. Non solo metteranno in mostra l'unicità di ogni cultura, ma costruiranno anche ponti di comprensione tra di esse. In definitiva, che ci troviamo di fronte a un dipinto di Vermeer ad Amsterdam o a un padiglione cinese tradizionale a Suzhou, la magia di luci e ombre ci ricorda che l'arte è un'esperienza universale, che ci unisce tutti nell'amore per la bellezza e la narrazione.